「産業を創る」ことへの想い

ベアーズでは、会社としての成長と同等かそれ以上に、「家事代行という産業の確立」「新しい暮らしのインフラとなること」を大切にしています。その出発点は、「人や社会のためになることをしたい」という起業する際に私が抱いていた想いにあります。

今後家事代行サービスは、日本になくてはならないサービスになる、女性がもっと社会で働きやすい環境を創らなくては日本は衰退してしまう。香港の現実を見てきたから、そして少子高齢化の日本に絶対必要だと思えたからこそ、世のため人のためという「大義」が原動力となり、どんな困難もあきらめず乗り越えてきました。「大義」に基づく「信念」が、私に「勇気」をくれたのです。

私と妻が創った「家事代行」というサービスは、会社の創業当初からは想像もできないほど多くの方に利用していただけるようになりました。とはいえ、「産業」と呼ぶにはまだまだ小さなマーケットです。1986年4月には男女雇用機会均等法が施行され、2005年4月には、個々の企業における子育て家庭支援を強化するために、「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)が公布されました。国としても女性支援や女性の社会進出を後押ししてきましたが、日本はまだまだ遅れているといわざるを得ません。家事育児の負担を軽減してくれる制度、安心して働きながら子供を育てる環境はまだまだ整っていないのが実情です。

ベアーズの次なる使命は、家事代行サービスをもっと女性が気軽に当たり前に利用できるサービスにすること、そして家事代行を“産業”にすることです。お客様感動度120%の飽くなき追求!を愚直に徹底し、今以上に使いやすいサービスをご提供することで、今後もひとりでも多くの女性の助けとなり、日本の発展に寄与していきたいと思います。

「産業を創る」ことへの想い

ベアーズでは、会社としての成長と同等かそれ以上に、「家事代行という産業の確立」「新しい暮らしのインフラとなること」を大切にしています。その出発点は、「人や社会のためになることをしたい」という起業する際に私が抱いていた想いにあります。

今後家事代行サービスは、日本になくてはならないサービスになる、女性がもっと社会で働きやすい環境を創らなくては日本は衰退してしまう。香港の現実を見てきたから、そして少子高齢化の日本に絶対必要だと思えたからこそ、世のため人のためという「大義」が原動力となり、どんな困難もあきらめず乗り越えてきました。「大義」に基づく「信念」が、私に「勇気」をくれたのです。

私と妻が創った「家事代行」というサービスは、会社の創業当初からは想像もできないほど多くの方に利用していただけるようになりました。とはいえ、「産業」と呼ぶにはまだまだ小さなマーケットです。1986年4月には男女雇用機会均等法が施行され、2005年4月には、個々の企業における子育て家庭支援を強化するために、「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)が公布されました。国としても女性支援や女性の社会進出を後押ししてきましたが、日本はまだまだ遅れているといわざるを得ません。家事育児の負担を軽減してくれる制度、安心して働きながら子供を育てる環境はまだまだ整っていないのが実情です。

ベアーズの次なる使命は、家事代行サービスをもっと女性が気軽に当たり前に利用できるサービスにすること、そして家事代行を“産業”にすることです。お客様感動度120%の飽くなき追求!を愚直に徹底し、今以上に使いやすいサービスをご提供することで、今後もひとりでも多くの女性の助けとなり、日本の発展に寄与していきたいと思います。

【創業前夜】

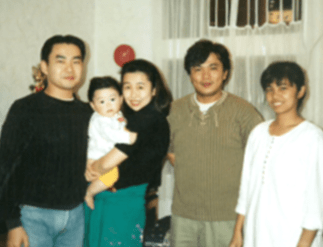

「家事代行サービス」を思いつくきっかけになったのは、香港に住んでいたときの体験でした。妻と一緒に香港へ渡り、夫婦で商社勤務をしていたのですが、しばらくして妻が妊娠。第一子である息子が産まれました。 そこで、夫婦共働きしていくため、雇ったのがフィリピン人メイドのスーザンでした。私たちのためにとてもよく働いてくれて、家事全般だけでなく育児までスーザンがこなしてくれたおかげで、私たち夫婦は共働きを続けることができました。

日本では今でも「家政婦はお金持ちが雇うもの」というイメージがありますが、香港の中流家庭ではメイドを雇うのはごく一般的なことで、当時から文化・習慣として根付いていました。アジアの玄関口でありながら人口は700万人とそう多くはない香港では、中国に頼らず自主独立で政府を維持していくために、政府としても女性たちの活力を非常に大切に考えてきたのでしょう。フィリピンから積極的に多くのメイドを受け入れました。そしてその結果が、メイド文化の普及、ひいては女性たち自身が妊娠・出産をしたあとも働きたいと思える社会へと繋がっていました。

日本を変えたい

その後、私たち家族は日本に帰国しました。当時妻は第二子を出産し家事と育児に追われていましたが、共働きを検討していました。そこで、香港と同様のメイドサービスを探したのですが、そこで直面したのが、日本には家事や育児を気軽に頼む習慣も、行き届いたサービスも無いという事実でした。唯一存在した家政婦紹介も、当時は一部のお金持ちのためのものでしかなかったのです。

疲れ果てた妻は、香港で活力にあふれていたときの彼女とは別人のようでした。スーザンのような人が日本にいてくれたら、恐らくこうはなっていないんじゃないか。そして自分たちの他にも、もっと気軽な家事のサポートを求めている人が実はたくさんいるんじゃないか。「世の中にないなら、自分たちで創るしかない」その想いで、私は起業に踏み切ったのです。

起業について、私は2つの想いを持っていました。ひとつは「人や社会のためになることをしたい」ということ。もうひとつは、「今まで誰もやっていなかったことに挑戦したい」ということです。前者は、起業をするうえでの大前提だと思っていましたし、後者は「一人の男として悔いのない生き方をしたい」と思っていましたから、譲ることができない気持ちでした。そんなことを胸に秘めてスタートしたのが、家事代行サービスでした。

日本が少子高齢化に向かっていくこと。労働者が減少し、女性の社会進出が急務になることは、当時から目に見えていました。そして、今後も力強く日本が発展していくためには、男性だけの労働力に頼るのではなく、女性も働きやすい環境を整備し、もっと女性の力を活用できる社会に、日本が変化していく必要があると、私には強く思えたのです。

そのためには、「女性の家事の負担軽減」が不可欠でした。欧米諸国と同じように家事や育児の負担を軽減し、且つ安心して子供を育てることができる環境こそが日本を変える。これからの日本のためにも、女性たち自身のためにも、大きな負担となっている「家事」から女性を解放してあげる必要があると強く感じたのです。

そして一方で、元気な高齢者はどんどん増えている。毎日は大変だけれど、「まだまだ働きたい」「家の近くでなら働きたい」そんな高齢者が希望する働き方を、家事代行サービスであれば、提供することができると思いました。高齢者が積極的に若い世代をサポートし、若い人がどんどん社会で活躍する。そんなすばらしい社会の循環を創っていければよいのではないか、一つの理想が浮かんだのです。

【創業前夜】

「家事代行サービス」を思いつくきっかけになったのは、香港に住んでいたときの体験でした。妻と一緒に香港へ渡り、夫婦で商社勤務をしていたのですが、しばらくして妻が妊娠。第一子である息子が産まれました。 そこで、夫婦共働きしていくため、雇ったのがフィリピン人メイドのスーザンでした。私たちのためにとてもよく働いてくれて、家事全般だけでなく育児までスーザンがこなしてくれたおかげで、私たち夫婦は共働きを続けることができました。

日本では今でも「家政婦はお金持ちが雇うもの」というイメージがありますが、香港の中流家庭ではメイドを雇うのはごく一般的なことで、当時から文化・習慣として根付いていました。アジアの玄関口でありながら人口は700万人とそう多くはない香港では、中国に頼らず自主独立で政府を維持していくために、政府としても女性たちの活力を非常に大切に考えてきたのでしょう。フィリピンから積極的に多くのメイドを受け入れました。そしてその結果が、メイド文化の普及、ひいては女性たち自身が妊娠・出産をしたあとも働きたいと思える社会へと繋がっていました。

日本を変えたい

その後、私たち家族は日本に帰国しました。当時妻は第二子を出産し家事と育児に追われていましたが、共働きを検討していました。そこで、香港と同様のメイドサービスを探したのですが、そこで直面したのが、日本には家事や育児を気軽に頼む習慣も、行き届いたサービスも無いという事実でした。唯一存在した家政婦紹介も、当時は一部のお金持ちのためのものでしかなかったのです。

疲れ果てた妻は、香港で活力にあふれていたときの彼女とは別人のようでした。スーザンのような人が日本にいてくれたら、恐らくこうはなっていないんじゃないか。そして自分たちの他にも、もっと気軽な家事のサポートを求めている人が実はたくさんいるんじゃないか。「世の中にないなら、自分たちで創るしかない」その想いで、私は起業に踏み切ったのです。

起業について、私は2つの想いを持っていました。ひとつは「人や社会のためになることをしたい」ということ。もうひとつは、「今まで誰もやっていなかったことに挑戦したい」ということです。前者は、起業をするうえでの大前提だと思っていましたし、後者は「一人の男として悔いのない生き方をしたい」と思っていましたから、譲ることができない気持ちでした。そんなことを胸に秘めてスタートしたのが、家事代行サービスでした。

日本が少子高齢化に向かっていくこと。労働者が減少し、女性の社会進出が急務になることは、当時から目に見えていました。そして、今後も力強く日本が発展していくためには、男性だけの労働力に頼るのではなく、女性も働きやすい環境を整備し、もっと女性の力を活用できる社会に、日本が変化していく必要があると、私には強く思えたのです。

そのためには、「女性の家事の負担軽減」が不可欠でした。欧米諸国と同じように家事や育児の負担を軽減し、且つ安心して子供を育てることができる環境こそが日本を変える。これからの日本のためにも、女性たち自身のためにも、大きな負担となっている「家事」から女性を解放してあげる必要があると強く感じたのです。

そして一方で、元気な高齢者はどんどん増えている。毎日は大変だけれど、「まだまだ働きたい」「家の近くでなら働きたい」そんな高齢者が希望する働き方を、家事代行サービスであれば、提供することができると思いました。高齢者が積極的に若い世代をサポートし、若い人がどんどん社会で活躍する。そんなすばらしい社会の循環を創っていければよいのではないか、一つの理想が浮かんだのです。

【創業期】

家事代行サービスをやってみようと思っても、従来の日本の家政婦さんのようなお金持ち向けの住み込みサービスでは、お客様に喜んでいただくのは難しいだろうと思っていました。かと言って、何をどうすればいいというアイディアも当時はありませんでした。そこで、まずはハウスクリーニングから始めることにしました。それが、1999年の10月です。

最初はすべて自分だけでやらなければいけませんでしたから、チラシのレイアウトからプリントアウト、ポスティング、見積もり、現場作業まで、全部やりました。でも、一人でやっていると思われたくなかったので、名刺には「東京第一ブロック・マネージャー」のような肩書きをつけていましたね(笑)。

最初のお客様のことは、今でもよく覚えています。ポスティングのチラシからお問合せをいただいて、スーツでお宅に伺い、お見積りをしました。そして、後日作業服でまた私が行くんです。とにかく心を込めて一生懸命やりましたから、お客様も気に入ってくれて、その後も定期的に頼んでくださいました。3回目か4回目くらいご依頼のときだったと思いますが……仕事のあとにラーメンをご馳走してくれました。まだまだ仕事が波にのる前でしたから、もしかしたら、ひもじい思いをしているのがバレていたのかもしれません(笑)。あのときのことは忘れられないですね。

【創業期】

家事代行サービスをやってみようと思っても、従来の日本の家政婦さんのようなお金持ち向けの住み込みサービスでは、お客様に喜んでいただくのは難しいだろうと思っていました。かと言って、何をどうすればいいというアイディアも当時はありませんでした。そこで、まずはハウスクリーニングから始めることにしました。それが、1999年の10月です。

最初はすべて自分だけでやらなければいけませんでしたから、チラシのレイアウトからプリントアウト、ポスティング、見積もり、現場作業まで、全部やりました。でも、一人でやっていると思われたくなかったので、名刺には「東京第一ブロック・マネージャー」のような肩書きをつけていましたね(笑)。

最初のお客様のことは、今でもよく覚えています。ポスティングのチラシからお問合せをいただいて、スーツでお宅に伺い、お見積りをしました。そして、後日作業服でまた私が行くんです。とにかく心を込めて一生懸命やりましたから、お客様も気に入ってくれて、その後も定期的に頼んでくださいました。3回目か4回目くらいご依頼のときだったと思いますが……仕事のあとにラーメンをご馳走してくれました。まだまだ仕事が波にのる前でしたから、もしかしたら、ひもじい思いをしているのがバレていたのかもしれません(笑)。あのときのことは忘れられないですね。

【サービス確立期】

仕事をしていくなかで、実際に依頼してくださった主婦の方にとにかく要望を聞きました。すると、やはり掃除だけでなく育児も含めた家事全般をやってほしい、というニーズがたくさんありました。一ヶ所を徹底的にやるよりも、定期的に広く浅くやってほしいというニーズです。そこで、「場所ごと」ではなく、「技術の時間貸し」をやったらいいんじゃないかと思いつきました。これをきっかけに、家事のトータルサポートを行う「家事代行サービス」がスタートしました。

しかし課題は山積みでした。まず決めなければならなかったのは料金です。掃除の時間を一般の方はいくらなら買ってくれるのか――まったく見当がつきませんでした。そこで知人のツテを頼ってアンケートを行い、意見を集めました。その数は約1000人です。その結果、多かったのが、1回2時間の掃除で5000円までなら出してもいい、という意見でした。それを踏まえて当時設定したのが「2時間4980円」という料金です。これがベアーズの家事代行サービスの、そして、家事代行サービス産業の「時間貸し」概念の始まりでした。

ただ、ここでもうひとつの大きな壁にぶつかりました。時間で区切りはしたものの、お客様からすれば「家事代行」が何をしてくれるサービスなのかが分からないんです。今でこそ、時間制の家事代行サービスが一般的になってきましたが、以前の「家政婦さん」といえば、住み込みのイメージがありますし、かと言ってハウスクリーニングとも違う。「じゃあ、何?」という感じで(笑)。

必ず「家事代行って何をしてくれるの」から始まるので、毎回一から説明しなければなりませんでした。実際にサービスを行う現場スタッフもなかなか集まりませんでしたね。働いてくれる方にも「家事代行」という概念を分かってもらうことが大変だったんです。ですから、最初はビルメンテナンスで募集して、こういう仕事もあるよ、と言って職域を少しずつ増やしていくというようなことをやっていました。そんな状態でしたので、長続きせずにやめてしまう方も珍しくなかったですね。

でも、あの苦労があったから今がある。もし、あの頃の自分に会えるとしたら――「必ず成功する。自分を信じてがんばれ」と声をかけてあげたいですね。

【サービス確立期】

仕事をしていくなかで、実際に依頼してくださった主婦の方にとにかく要望を聞きました。すると、やはり掃除だけでなく育児も含めた家事全般をやってほしい、というニーズがたくさんありました。一ヶ所を徹底的にやるよりも、定期的に広く浅くやってほしいというニーズです。そこで、「場所ごと」ではなく、「技術の時間貸し」をやったらいいんじゃないかと思いつきました。これをきっかけに、家事のトータルサポートを行う「家事代行サービス」がスタートしました。

しかし課題は山積みでした。まず決めなければならなかったのは料金です。掃除の時間を一般の方はいくらなら買ってくれるのか――まったく見当がつきませんでした。そこで知人のツテを頼ってアンケートを行い、意見を集めました。その数は約1000人です。その結果、多かったのが、1回2時間の掃除で5000円までなら出してもいい、という意見でした。それを踏まえて当時設定したのが「2時間4980円」という料金です。これがベアーズの家事代行サービスの、そして、家事代行サービス産業の「時間貸し」概念の始まりでした。

ただ、ここでもうひとつの大きな壁にぶつかりました。時間で区切りはしたものの、お客様からすれば「家事代行」が何をしてくれるサービスなのかが分からないんです。今でこそ、時間制の家事代行サービスが一般的になってきましたが、以前の「家政婦さん」といえば、住み込みのイメージがありますし、かと言ってハウスクリーニングとも違う。「じゃあ、何?」という感じで(笑)。

必ず「家事代行って何をしてくれるの」から始まるので、毎回一から説明しなければなりませんでした。実際にサービスを行う現場スタッフもなかなか集まりませんでしたね。働いてくれる方にも「家事代行」という概念を分かってもらうことが大変だったんです。ですから、最初はビルメンテナンスで募集して、こういう仕事もあるよ、と言って職域を少しずつ増やしていくというようなことをやっていました。そんな状態でしたので、長続きせずにやめてしまう方も珍しくなかったですね。

でも、あの苦労があったから今がある。もし、あの頃の自分に会えるとしたら――「必ず成功する。自分を信じてがんばれ」と声をかけてあげたいですね。

【サービス浸透期】

創業当時から志は高かったのですが、このサービスは当時の日本では全く受け入れてもらえず、最初の3~4年はなかなか利用も伸びませんでした。しかし私は悲観的になったことは一度もありません。なぜなら香港で沢山の人達が当たり前のようにメイドを利用している姿を目の当たりにしてきたからです。

概念がないものを普及・定着させていくのは大変なことです。しかし、価値観、概念は必ず変化します。

たとえば10年前、15年前、水は無料のもので、買うものではないという認識を多くの人がもっていましたが、「ミネラルウオーター」はいまや当たり前のように購入されています。水の安全性などへの社会意識の変化、そして企業の販売努力の結果であると私は思います。世の中には偉大な経営者によって生まれた新しい概念がたくさんあります。24時間営業のコンビニエンスストア、スピーディーに物を届ける宅急便サービスや、安全を約束するセキュリティサービス等もその一例です。

確かに日本では、赤の他人を家に入れることに抵抗を感じる方も少なくありません。特に50歳以上では、「家事は女性の仕事」と考え、外注なんてもったいないと思っている方も男女ともまだ多くいらっしゃいます。しかし若くなればなるほど、この傾向は薄れています。「価値観、概念が変化すれば必ず利用してくれるはず!」「いいものは必ず受け入れられる。だから今はまず最高級品質の家事代行サービスをお客様に提供しよう!」迷ったら香港を思い出し、何度も自分に言い聞かせました。

【サービス浸透期】

創業当時から志は高かったのですが、このサービスは当時の日本では全く受け入れてもらえず、最初の3~4年はなかなか利用も伸びませんでした。しかし私は悲観的になったことは一度もありません。なぜなら香港で沢山の人達が当たり前のようにメイドを利用している姿を目の当たりにしてきたからです。

概念がないものを普及・定着させていくのは大変なことです。しかし、価値観、概念は必ず変化します。

たとえば10年前、15年前、水は無料のもので、買うものではないという認識を多くの人がもっていましたが、「ミネラルウオーター」はいまや当たり前のように購入されています。水の安全性などへの社会意識の変化、そして企業の販売努力の結果であると私は思います。世の中には偉大な経営者によって生まれた新しい概念がたくさんあります。24時間営業のコンビニエンスストア、スピーディーに物を届ける宅急便サービスや、安全を約束するセキュリティサービス等もその一例です。

確かに日本では、赤の他人を家に入れることに抵抗を感じる方も少なくありません。特に50歳以上では、「家事は女性の仕事」と考え、外注なんてもったいないと思っている方も男女ともまだ多くいらっしゃいます。しかし若くなればなるほど、この傾向は薄れています。「価値観、概念が変化すれば必ず利用してくれるはず!」「いいものは必ず受け入れられる。だから今はまず最高級品質の家事代行サービスをお客様に提供しよう!」迷ったら香港を思い出し、何度も自分に言い聞かせました。

ベアーズの「社名」に込めた想い

「ベアーズ」という社名は、私が子供の頃に好んで見ていたアメリカの映画からその名を取りました。

これは一言で言えば、野球を題材にしたサクセスストーリーです。

野球チーム「ベアーズ」は、不良、いじめられっこ、肥満児、運動おんちなど一癖ふた癖もあり、「これは」という素質を持たない子どもばかりが集まった弱小チーム。それを元野球選手ながら、今はしがない飲んだくれの清掃人モリスがコーチに就任し、皆が奮起して改善と工夫を繰り返すことでだんだん強くなっていくというお話です。

創業時の私たち「ベアーズ」も映画の「ベアーズ」とよく似ていました。

会社を立ち上げたばかりで、お金も技術も実績も信用もない。財産は限られた社員・スタッフだけでしたが、その社員だって、最初からすぐれた人材ばかりが集まっていたわけではありません。ひとりひとりが完璧ではない凸凹だらけな社員たちだけで、他に誇れるものが何もない中、本当にやっていけるのか?そう自問したとき、映画「ベアーズ」をふと思い出しました。優秀でなくとも、自分を信じ、チーム一丸となって強い気持ちで立ち向かえば、強敵にも渡り合える力を発揮できるし、大きなことも成し得る。やる気があれば、夢はきっとかなうと、当時の私は立ち上げたばかりの会社と、弱小チーム「ベアーズ」とを重ね合わせたのです。

社名のベアーズには、「全従業員との信頼関係を重視し、人それぞれの特性、長所を活かし、全社員一丸となって勝利を掴む!という想い」を込めています。

ベアーズの「社名」に込めた想い

「ベアーズ」という社名は、私が子供の頃に好んで見ていたアメリカの映画からその名を取りました。

これは一言で言えば、野球を題材にしたサクセスストーリーです。

野球チーム「ベアーズ」は、不良、いじめられっこ、肥満児、運動おんちなど一癖ふた癖もあり、「これは」という素質を持たない子どもばかりが集まった弱小チーム。それを元野球選手ながら、今はしがない飲んだくれの清掃人モリスがコーチに就任し、皆が奮起して改善と工夫を繰り返すことでだんだん強くなっていくというお話です。

創業時の私たち「ベアーズ」も映画の「ベアーズ」とよく似ていました。

会社を立ち上げたばかりで、お金も技術も実績も信用もない。財産は限られた社員・スタッフだけでしたが、その社員だって、最初からすぐれた人材ばかりが集まっていたわけではありません。ひとりひとりが完璧ではない凸凹だらけな社員たちだけで、他に誇れるものが何もない中、本当にやっていけるのか?そう自問したとき、映画「ベアーズ」をふと思い出しました。優秀でなくとも、自分を信じ、チーム一丸となって強い気持ちで立ち向かえば、強敵にも渡り合える力を発揮できるし、大きなことも成し得る。やる気があれば、夢はきっとかなうと、当時の私は立ち上げたばかりの会社と、弱小チーム「ベアーズ」とを重ね合わせたのです。

社名のベアーズには、「全従業員との信頼関係を重視し、人それぞれの特性、長所を活かし、全社員一丸となって勝利を掴む!という想い」を込めています。

ベアーズの「ロゴ」に込めた想い

ベアーズのロゴには3つの丸を2列並べたマークを採用しています。

これは、戦国時代に名を轟かせた真田家の家紋「六文銭」をモチーフにしたものです。

ベアーズの六文銭のロゴには、「出自は小さくとも、戦略を練り、信念を持って突き進めば、どんな困難な状況に置かれても、必ず勝利を収めることができる、という想い」、「家事代行産業を確立させ、日本のそして世界の“新しい暮らしのインフラ”にまで成長させる!という揺るぎない志」を込めています。

ベアーズの「ロゴ」に込めた想い

ベアーズのロゴには3つの丸を2列並べたマークを採用しています。

これは、戦国時代に名を轟かせた真田家の家紋「六文銭」をモチーフにしたものです。

ベアーズの六文銭のロゴには、「出自は小さくとも、戦略を練り、信念を持って突き進めば、どんな困難な状況に置かれても、必ず勝利を収めることができる、という想い」、「家事代行産業を確立させ、日本のそして世界の“新しい暮らしのインフラ”にまで成長させる!という揺るぎない志」を込めています。